|

内城跡探訪 探訪日2014年4月29日 |

| 志布志内城探訪 |

内城の各曲輪は深堀で仕切られ、六つの主要な曲輪と台地を縦横断する六つの空堀で構成され、中世城郭の典型的な構造を持つ連郭式山城であった。空堀は迷路のよう巡らされていたが分岐点や要所には散策コースマップが立ち、迷うことなく散策できた。内城本丸は、新納忠久の墓がある矢倉場の北方向にあり、二段の曲輪で構成され、土塁が盛られ城郭の中心地としての存在感を示していた。本丸跡の一角からは眼下に志布志の町並み、志布志湾、その奥に大隅半島南部の山々を眺望できた。 |

| |

本丸を目指す |

| |

志布志内城本丸へはいくつかの入り口があるが今回、案内標柱を頼りに大手口から本丸を目指した。 |

| 入り口案内 |

|

|

| 志布志小学校裏門口近くの志布志城(内城)跡入り口案内標柱と志布志城(内城)跡入り口 |

内城跡曲輪1

矢倉場 |

|

|

| 矢倉場は大手口近くのすぐ右手にあり、内城の中心部を構成する曲輪の一つである。矢倉とは弓矢を納める倉庫であり同時に防御のための施設も指す用語である。この曲輪一角には1357年から1538年までの約180年間にわたり、志布志を治めていた新納(にいろ)時久の供養碑が建立されていた。 |

| 本丸跡への登り口 |

|

|

| 新納時久の墓が祀ってある矢倉場を後にして、北側方向にある本丸を目指した。 |

| 本丸虎口 |

|

|

| 息を弾ませ整備された坂道を上ると本丸跡入り口に着いた。 |

| 本丸跡散策 |

本丸跡散策 |

| |

本丸跡は二段の曲輪で構成され、土塁が盛られ城郭の中心地としての存在感を示していた。 |

| 本丸上段 |

|

|

| 本丸跡内部上段 |

本丸下段

土塁 |

|

|

| 本丸跡内部本丸下段。北側を中心に高い土塁が盛られ、北部分は櫓台になっていた。 |

| 三宝荒神 |

本丸の一角に祀ってある三宝荒神は中世の新納氏200年間の居城の守護神である。 |

| 本丸跡史跡 |

2006年度から2008年度にかけて発掘調査が行われ、本丸下段からは柱穴や土抗、道跡、堀、火を使った跡などが検出され、様々な陶磁器や土師器、釘や金具などの金属製品、銅銭やガラス製品の破片等が出土した。 |

| 本丸跡からの眺望 |

内城本丸は見張り所の役目もあり、曲輪の一角の木々の隙間からは志布志の町並みや志布志湾、さらには大隅半島国見山系の山々を眺望することができた。ここで一休みし、空堀を巡りながら中野久尾、さらに最北端の大野久尾をめざして歩いた。↓

|

| 空 堀 |

空堀を歩く |

| シラス台地に深く掘られた空堀 |

本丸上段東下の堀底道から中野久尾・大野久尾の空堀を歩く。 |

搦手口へと向かうシラス台地に深く掘られた空堀。内城の主要な曲輪は大規模な切通しのある空堀で仕切られていた。 |

| 幅が広めの大空堀 |

|

|

| 中野久尾下の横堀を更に北上すると、大野久尾へ続く幅が広めの横堀が続いていた。 |

| 本丸下横堀の大手へ伸びる空堀 |

|

|

| |

大空堀から本丸下の大手へ伸びる空堀 |

| 大野久尾 |

大野久尾 |

| 大野久尾 |

大野久夫の曲輪は農道で中仕切りの空堀が埋没しているとされる。坂道を登り切ると広大な草地が広がっていた。近年まで茶畑として利用されていたらしい。 |

|

|

| 大野久尾への登り口と広々とした大野久尾草地の広場 |

| 大野久尾発掘調査跡地 |

調査が進む大野久尾発掘調査地 |

| 散策コースマップ |

散策コースマップ |

| 散策コースマップ |

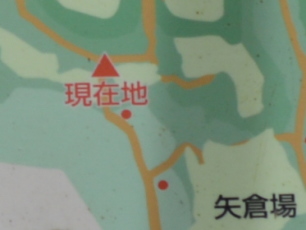

空堀は迷路のように巡らされているが 散策コースの分岐やポイントには現在地を記した散策コースマップが立ち、迷うことなく散策できた。 |

散策コースマップ |

| 散策コースマップ拡大図 |

|

|

| |

全体マップに現在地が表示され 本丸跡へ続く散策路。急な坂は階段が付けられ登りやすかった。 |

| |

ここにマウスポインタを置くと最上段に戻ります ここにマウスポインタを置くと最上段に戻ります

|

| 松尾城探訪 |

松尾城探訪 |

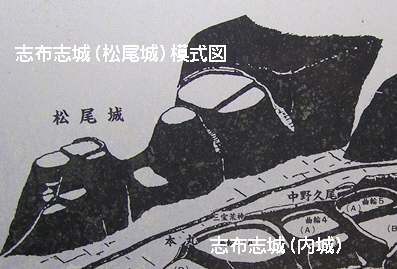

志布志小学校の裏山の「内城」、その西側の山にある「松尾城」、志布志中学校前の「高城」と「新城」という4つの城を総称して志布志城と呼ばれている。そのうち内城が志布志城の主城であるが当初は松尾城が主城であったとされる。松尾城は内城の西側の山にあり、山頂まで切岸の側面を経由しながら斜面を登って行くと山頂中心部の郭に15分程でたどり着いた。曲輪には楡井頼仲の碑が立っていた。谷をはさんで松尾城の西方に高城、さらに西方には新城があり、現在、志布志中学校の敷地となっている。

|

| |

松尾城 山頂曲輪をめざす |

| 松尾城入口 |

|

|

| 平山氏庭園の前の交差点を横切り西に進むと松尾城入口の標柱が立っていて民家の前を過ぎると右側に登城入口がある。 |

| 山頂曲輪への道 |

|

|

| 城跡内に入ってすぐ見られる切通しと登城道 |

|

|

| 城道は狭いながらも整備され、急坂箇所は丸太が敷かれていた。 |

| 曲輪の虎口 |

|

| 石積みを残す山頂付近曲輪の虎口。 |

| 山頂曲輪全景 |

山頂曲輪全景。南北二段で北背後は深い堀切で遮断されていた。 |

| 楡井頼仲の碑 |

楡井頼仲の碑:楡井頼仲は、南朝方の武将として大隅地域で華々しく活躍をした武将である。正平3年(1348年)に楡井頼仲が志布志松尾城主となるが、延文2年(1357年)、大崎胡麻崎城と志布志城を攻略され、大慈寺で自刃し、楡井氏の後は新納(にいろ)氏が松尾城を治めたとされる。 |

| 松尾城模式図 |

|

| |

高城・新城 |

| 松尾城西方向の志布志中学校の前に高城、新城がある。 |

志布志城航空写真<志布志市埋蔵文化財センター資料から> |

|

|

| 高城、新城を目指し志布志中学校へ。 |

| 高城跡遠景 |

高城跡遠景 |

| |

ここにマウスポインタを置くと最上段に戻ります ここにマウスポインタを置くと最上段に戻ります |

| 志布志城の城主 |

志布志城の城主 |

| 志布志城の城主は肝付氏→楡井(にれい)氏→畠山氏→新納(にいろ)氏→島津氏→肝付氏→島津氏と南北朝時代から戦国末期まで、長期間にわたり、さまざまな勢力の居城として歴史の長い城郭である。それだけに歴史的視点からも価値あるおもしろい山城だ。 |

|

| 築城年代は明らかではないが、正平3年(1348年)に楡井頼仲が志布志松尾城主となる。延文2年(1357年)、畠山氏らにより大崎胡麻崎城と志布志城を攻略され、大慈寺で自刃し、楡井氏は滅亡。楡井氏の後は新納氏が松尾城を、志布志内城は新納氏と対立した畠山氏が有し、この時点で内城と松尾城が存在していた事がわかる。その後、新納氏は島津氏久の救援を受けて畠山氏を攻め、志布志内城を占領し、志布志城は島津氏久の所領するところとなった。氏久が内城に入ったのは貞治4年(1365年)頃と推定されている。氏久は後に鹿児島清水城に移り、家臣の新納氏が1357年から1538年までの約180年間にわたって、志布志を治めていた。この期間、新納氏によって志布志城は拡張され現在のような規模の城郭となり、さらには山麓の居館が置かれたとされる。天文5年(1536年)、新納忠勝は、島津氏内の勢力争いによって豊州島津氏、北郷氏、肝付氏に三方より攻められて降伏、志布志を去り、志布志城は豊州島津氏が治めることになった。その後、永録元年(1558年)以降、肝付氏が毎年のように志布志を攻め、同5年(1562年)に攻め落とされ肝付氏の城となった。その肝付氏も天正4年(1576年)には伊東氏に敗れて衰退していき、島津氏に降伏し、同5年(1577年)より志布志城は島津氏の持ち城となった。鎌田政近が初代地頭となって志布志城の支配を任された。江戸時代に入って、最終的に一国一城令によって廃城となった。 |